„3000 Plattenkritiken“ | „Die Frankensaga – Vollfettstufe“ | RSS-Feed | In memoriam | mattwagner {at} web.de |

24 August 2014

Antifa mit Fahrrad

Der abgebildete Sticker auf einem Laternenpfahl in der Seilerstraße hat also durchaus recht mit seiner (warum eigentlich auf Englisch verfassten?) Behauptung, der Kiez sei eine „fascism free zone“.

Eins aber ist seltsam an diesem Aufkleber: Sollte sich doch mal ein Nazi hierher verirren, muss er anscheinend damit rechnen, mit einem Fahrrad verprügelt zu werden.

Warum in Dutschkes Namen mit einem Fahrrad und nicht z. B. mit einem Baseballschläger?

Der ausgestreckte Arm des auf dem Boden liegenden Hakenkreuzträgers scheint trotzdem weniger eine Abwehr- als eine Zeigegeste auszuführen. Vielleicht ist er ja auch begeistert, eindeutig nicht mit einem Damen-, sondern mit einem ihm aus politischen Gründen genehmeren HERRENrad verprügelt zu werden.

Wie auch immer: Als Nazi würde ich den Kiez tunlichst meiden. Wir haben Fahrräder, und wir werden sie benutzen!

21 August 2014

„Wir bitten um Geduldig“

Schon länger verzweifle ich (und zwar nicht immer still und leise) am Rechtschreibniveau junger Menschen, die sich bei uns im Verlag um ein Praktikum bewerben und von einer Karriere im Kulturjournalismus träumen. Allerdings ist dieses Nie-wo keineswegs auf Möchtegernjournalisten beschränkt, sondern frisst sich wie Salzsäure durch die deutsche Sprachlandschaft.

Ein Beispiel. Neulich beklagte ich mich bei einem Onlineversender, weil er die Versandkosten meiner Bestellung doppelt abgebucht hatte; heute nun erhielt ich eine Antwort. Sie lautet – und ich zitiere wörtlich:

Sehr geehrter Herr Wagner,

Wir bedauern sehr für die unangenehmen Vorgang.

Ihre Nachricht wurden uns zur zuständigen Abteilung weitergeleitet.

Wir bitten um Geduldig.

Nein, diese Firma sitzt nicht in Hongkong und ist bedingungslos auf den Google-Übersetzer angewiesen, sondern mittenmang im Schwabenland, und die Absenderin trägt den schönen deutschen Namen Pfeiffer.

Wahrscheinlich wollte Frau Pfeiffer eigentlich Journalistin werden, weil sie einst berauscht war von ihrem Schreibtalent, wurde allerdings von so einem Idioten von Redakteur als Praktikumsbewerberin abgelehnt und muss sich seither im Onlineversandhandel verdingen.

Die Welt, das Leben: ungerecht.

PS: Die oben abgebildete, in St. Pauli entdeckte Spontiparole ist dagegen ja geradezu Gold. Ich meine: nur ein Kommafehler! Den Autor würde ich sofort als Praktikanten nehmen. Also: Wenn Sie das hier lesen, lieber Betongeborener – einfach mal bewerben.

15 August 2014

Pareidolie (97–99)

„Imposante Laterne aus elegantem Steingut“ nennt die Firma Bahne den armen Tropf ganz oben. Eine Übertreibung ohnegleichen.

Dass der Preis dieser larmoyanten Leuchte von 17,90 auf 6,90 € geradezu dramatisch abgestürzt ist, wundert mich jedenfalls nicht. Zeit, den Designer wegzuloben – z. B. in die Bestattungsbranche.

Die blaue Mütze ist hingegen eher zufällig auf einem ähnlichen Trip wie die Laterne; gleichwohl: Auf Englisch heißt „blue“ auch traurig.

Und eine Stimmungskanone ist das abgebildete Kartenschloss des Flusskreuzfahrtschiffes MS Amelia auch nur bedingt.

Trotzdem schönes Wochenende allerseits.

PS: Eine ganze Galerie gibt es – natürlich – bei der Pareidolie-Tante.

07 August 2014

Geleert statt gefüllt

Heute Morgen fand ich die beiden Satteltaschen durchwühlt vor. Daraus verschwunden waren ein – zugegeben – fahrlässigerweise dort drin deponiertes Billigbügelschloss vom Flohmarkt und eine verschwitzte Schirmmütze in unmodischem Olivgrün.

Wie bloß muss jemand ticken, frage ich mich hoffentlich auch für Sie nachvollziehbar, um ein Bügelschloss ohne (!) Schlüssel und eine gebrauchte Mütze zu klauen? Also ich kenne die Antwort nicht. Nicht mal im Ansatz.

Meine heimliche Befürchtung war stattdessen immer, dass jemand die Fahrradsatteltaschen eher füllen statt leeren könnte. Zum Beispiel mit Nahrungsmittelresten oder – schlimmer – Körperflüssigkeiten. „Keine Sorge“, tröstet mich Ms. Columbo, „das kommt alles noch.“

Das denke ich auch. Wozu leben wir auf St. Pauli?

02 August 2014

Was ist diese Saison anders beim FC St. Pauli?

Bierbehälter: In den vergangenen Jahren verwöhnte uns der FC St. Pauli mit individuell bedruckten Hartplastikbechern – echte Sammlerstücke also, wie etwa der Bollbecher. In diesem Jahr speist man uns mit windelweichem knitterfreudigem Minderplastik ab, auf dem lediglich ein Brauereiname prangt. Dafür ist es zum Ausgleich teurer geworden. Nur fair!

Fanausmaße: Nun gut, vielleicht bildet der Trumm zwei Reihen vor mir nicht den statistischen Durchschnitt ab, doch Menschen, die im Grunde zwei Sitzschalen in Anspruch nehmen, obwohl sie nur für eine bezahlt haben, sind mir in der letzten Saison nicht aufgefallen.

Bandenwerbung: Der Claim „Fairness nach dem Spiel“, mit dem die Stader Feuerbestattungen uns zu charmieren versuchen, scheint mir ebenfalls neu zu sein. Vielleicht habe ich ihn aus naheliegenden Gründen auch nur verdrängt.

Stilleben: Für die liebevolle Gestaltung dieser feinsinnigen Komposition aus Senf, Kippen, Asche und Papierserviette zeichnete übrigens der Double-Size-Fan von oben verantwortlich. In manchem unförmigen Äußeren steckt eben eine zarte Künstlerseele.

Und was blieb diese Saison gleich?

Natürlich die hochprofessionelle Reihenbeschriftung: Dabei handelt es sich um tintenstrahlausgedruckte Papierstreifen, die wahrscheinlich mit einem Pritt-Klebestift auf den Betonsockel der Sitzreihen gepappt wurden. Komisch, dass das blöde Ding aus irgendwelchen naturgesetzwidrigen Gründen verdammt noch mal unverständlicherweise immer wieder abgeht.

Habe ich schon mal gesagt, dass ich diesen Verein schon ein bisschen mag?

Wenn nicht, dann halt jetzt.

PS: All diese Erkenntnisse habe ich übrigens heute vor Ort auf der Nordtribüne beim 1:1 gegen Ingolstadt gewonnen.

29 Juli 2014

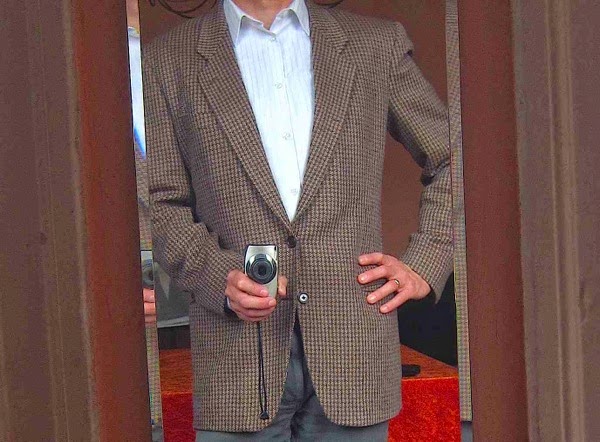

Geklebt und nicht vernäht

German Psycho schaute hoch, ohne zu blinzeln. „Sie sind ja auch“, sagte er, „geklebt und nicht vernäht.“

Das bringt alles auf den Punkt. Alles.

Und gibt mir Gelegenheit, diesen Blogeintrag mit dem unlängst auf dem Flohmarkt geschossenen Armani-Sakko zu dekorieren. Wahrscheinlich ist es geklebt und nicht vernäht.

Ich sollte es 25 Jahre lang in den Schrank hängen und nicht mehr rausholen.

26 Juli 2014

21 Juli 2014

„Unterwegs einloggen? Geht nicht.“

Im Sommer vor 18 Jahren, also im Pleistozän des Internets, interviewte ich die amerikanische Autorin J.C. Herz. Anlass war die deutsche Ausgabe ihres Buches „Surfing on the Internet“.

Im Sommer vor 18 Jahren, also im Pleistozän des Internets, interviewte ich die amerikanische Autorin J.C. Herz. Anlass war die deutsche Ausgabe ihres Buches „Surfing on the Internet“. Damals, 1996, fühlte ich mich ziemlich fachkundig, schließlich hatte ich Erfahrung mit BTX und seit ungefähr drei Jahren ein Mailkonto bei dem total hippen US-Dienst CompuServe (was ist aus dem noch mal geworden?). Mit dem Internet, wie J.C. Herz es verstand – also das Kommunizieren in Newsgroups mithilfe von Ascii-Text, so eine Art prähistorisches Simsen –, hatte ich allerdings keinerlei Erfahrung.

Es ist lustig, dieses wenig glanzvolle, aber doch erhellende Interview heute noch mal zu lesen. Herz sagt unerhörte Sachen wie „Am College hat jeder eine Mailadresse“ oder träumt von Kabelmodems. Manches wirkt ungewollt prophetisch, anderes naiv und vieles putzig aus Sicht der Smartphoneära von heute.

Grund genug jedenfalls, dieses höchst angestaubte Fundstück aus dem Pleistozän fast zwei Dekaden danach noch zu verbloggen – und sei es nur, um den digitalen Abgrund zu vermessen, der uns inzwischen von damals trennt. Ich habe den Text lediglich der aktuellen Rechtschreibung angepasst und dokumentiere ihn hier – erstmals! – in ungekürzter Form.

Heutzutage schreibt Herz eher über Fitness als übers Web, ist aber natürlich sowohl auf Facebook als auch auf Twitter aktiv.

Ihr Buch „Surfen auf dem Internet“ gibt es übrigens immer noch zu kaufen.

Bei Amazon für einen Cent.

Das Gewicht des Net

Sie ist verstruwwelt und sommersprossig. Mit 25 wirkt die New Yorker Journalistin J.C. Herz wie ein später Teenager. Dabei ist sie eine Veteranin – des Internets. „Ich habe mehr Zeit im Net verbracht, als ein menschliches Wesen sollte“, grinst sie. Und das lange vor Erfindung des WordWideWeb, als das Internet nichts weiter war als ein Ozean von Ascii-Text. Herz hat den virtuellen Wortwogen ein handfestes Buch entrungen: „Surfen auf dem Internet“. Im Netjargon und ziemlich witzig schreibt sie (Netname: „Mischief“) über Nächte am Schirm, Koffeinkatastrophen und Onlineschimpf („flamewars“). Und über schräge Vögel, die irre, romantische, einsame Sätze durch Drähte jagen. Beim Interview ist J.C. offline und physisch da – ungewöhnlich für einen Netjunkie. Dass sie ihre Onlinesucht in einer Selbsthilfegruppe – im Internet! – therapiert hat, ist aber ein Werbegag.

Sie ist verstruwwelt und sommersprossig. Mit 25 wirkt die New Yorker Journalistin J.C. Herz wie ein später Teenager. Dabei ist sie eine Veteranin – des Internets. „Ich habe mehr Zeit im Net verbracht, als ein menschliches Wesen sollte“, grinst sie. Und das lange vor Erfindung des WordWideWeb, als das Internet nichts weiter war als ein Ozean von Ascii-Text. Herz hat den virtuellen Wortwogen ein handfestes Buch entrungen: „Surfen auf dem Internet“. Im Netjargon und ziemlich witzig schreibt sie (Netname: „Mischief“) über Nächte am Schirm, Koffeinkatastrophen und Onlineschimpf („flamewars“). Und über schräge Vögel, die irre, romantische, einsame Sätze durch Drähte jagen. Beim Interview ist J.C. offline und physisch da – ungewöhnlich für einen Netjunkie. Dass sie ihre Onlinesucht in einer Selbsthilfegruppe – im Internet! – therapiert hat, ist aber ein Werbegag.Matt: J.C., kannst du einloggen, wenn du unterwegs bist?

J.C. Herz: Nein, und das stört mich auch nicht sonderlich. Schlimmer ist es, wenn ich meinen Anrufbeantworter nicht abhören kann.

Matt: Wie geht es deinen Augen nach den Jahren vorm Bildschirm?

Herz: Gut. Ich trage Linsen. Aber das hat nichts mit meinen Computererfahrungen zu tun.

Matt: Wie hoch war deine letzte Telefonrechnung?

Herz: Das ist der Unterschied zwischen Deutschland und Amerika: In New York kosten zehn Stunden im Netz einen Dollar – völlig vernachlässigenswert. Deshalb entwickelt sich das Net auch in Deutschland nicht so rasch. Euer Telefonanschluss ist einfach zu teuer. Meine Telefonkosten rühren mehr von Distanzbeziehungen her als vom Internet …

Matt: Die Netsurfer, die du in deinem Buch beschreibst, sind einsam, egozentrisch, seltsam und selbstmitleidig, sie sehnen sich nach Berührungen und fliehen doch vor den Menschen …

Herz: Dass sie seltsam sind, stimmt. Ich glaube aber, dass wir uns alle durch neue Technologien fremder werden. Im Net bemitleiden sich nicht alle selbst, das ist kein generelles Phänomen. Wenn du dir den durchschnittlichen Netuser von vor zehn Jahren (also 1986; Matt) anschaust, dann war er ein weißer männlicher Computerprogrammierer. Das ist lange vorbei. Heute sind 37 Prozent aller US-User Frauen. Das Net ist eine sehr bunte Gemeinschaft geworden, und es ist sehr, sehr gefährlich, zu verallgemeinern – damit lag ich selbst schon mal daneben. Ich war in Boston zum Lunch mit einem Computerfachmann verabredet, den ich zum Thema Internet interviewen sollte. Ich dachte: Mein Gott, dieser Typ trägt bestimmt eine Glasbausteinbrille und ein T-Shirt mit Periodensystemaufdruck, hat dünnes Jesushaar und ist total widerwärtig. Mit diesem Alptraumszenario im Kopf ging ich hin – und er sah aus … göttlich! Beim Essen sagte ich kein Wort, so beschämt war ich. Unglücklicherweise war er verheiratet.

Matt: Statt 37 Prozent Frauenanteil haben wir in Deutschland knapp zehn. Woher kommt es, dass Frauen so weit hinterherhinken?

Herz: Ursprünglich war das Internet ein Experiment des US-Verteidigungsministeriums, einer Männerdomäne. Dann schlossen sich Computerwissenschaftler an – auch überwiegend Männer. Frauen kommen sehr gut zurecht, wenn sie erst mal ihre Angst vor der Technik überwunden haben – das Net hat schließlich mit Kommunikation zu tun, und darin sind Frauen gut. Sie finden es halt nicht besonders unterhaltsam, sich mit Maschinen abzugeben. Aber das Net ist keine Maschine mehr, du erreichst andere Leute damit. Seitdem das so ist, bevölkern Frauen das Internet. Deutschland hinkt in dieser Beziehung zwei Jahre hinter uns her.

Matt: Nicht eher zehn …?

Herz: Nein, ihr habt das Web, und ihr habt Leute, die Websites entwickeln.

Matt: Aber hier ist das kein Teenagermedium, wie du es in deinem Buch beschreibst. Der duchschnittliche User ist über 30, gebildet und verdient gut.

Herz: Richtig. Dass US-User so jung sind, liegt daran, dass seit den frühen 90ern Studenten sehr guten Zugang zum Net erhalten. Am College hat jeder automatisch seine E-Mail-Adresse. Und auch die Highschools sind im Internet. Außerdem fällt jungen Leuten der Umgang mit der Technik leichter als ihren Eltern.

Matt: Du zitierst die Verlegerin Lisa Palac, die sagt, das Internet würde für die 90er, was den 70ern der Vibrator war. Was glaubst du?

Matt: Ich glaube, dass Lisa sehr gut mit Worten umgehen kann – deshalb rufe ich sie ständig an und bitte sie um Statements! Nein, das Net gibt den Frauen mehr Macht. Im Net sitzen sie selbst am Steuer, was Kommunikation und das Organisieren von Informationen angeht. Und wenn du als Frau online gehst, weiß niemand, dass du eine Frau bist; deswegen kann dich auch niemand wegen deines Geschlechts diskriminieren.

Matt: Du gehörst zur ersten Generation überhaupt, die einen Teil ihrer Jugend online verbrachte. Das muß sich irgendwie aufs Sozialverhalten auswirken …

Herz: Es macht dich offener für Begegnungen. Fast überall auf der Welt ist es doch so: Du gehst zur Schule mit Leuten aus deinem Viertel. Dann gehst du aufs Gymnasium, triffst eine ganz bestimmte Sorte Leute, und genauso am Arbeitsplatz. Gesellschaften bestehen aus Schichten; man hat meistens nur Kontakt mit Leuten aus seiner Schicht. Im Net dagegen sind die Gruppen völlig vermischt – schau dir nur die Meinungen an, die vertreten sind. Du kannst also jemand treffen, dem du normalerweise nicht unbedingt auf einer Cocktailparty begegnen würdest. Und ich glaube unbedingt, dass das gut ist. Es bringt Leute aus aller Welt in Kontakt – wenn auch dabei oft nur klar wird, wie verschieden ihre Meinungen sind.

Matt: Und das birgt Suchtgefahren …?

Herz: Internetabhängigkeit gibt es schon, aber im Buch gebrauche ich das ironisch. Es ist ein Witz, und es wundert mich, wenn das die Leute nicht kapieren. Wenn ich die ganze Zeit im Net verbracht hätte, gäbe es dieses Buch nicht.

Matt: Du liebst die Anarchie des Internet. Wird dieses Anarchische stark genug sein, um das Net vor der Kommerzialisierung zu schützen?

Herz: Das Web hat das Internet schon vor kommerziellen Interessen gerettet! Die Befürchtung war, große Firmen würden die Newsgroups stürmen und statt Diskussionsbeiträgen Produktangebote ablegen. Dann kam das Web mit seinen tollen Bildchen. Darüber bin ich wirklich froh, denn das Web gab der Werbeindustrie eine Anlaufstelle, und das rettete die Netkultur. Wenn dir jemand in einer Newsgroup eine Werbebotschaft zukommen lässt, hast du gar keine andere Wahl, als sie erst zu lesen, ehe du die Löschtaste drückst. Im Web ist es anders: Wenn du dich mit dem Zeug nicht abgeben willst, brauchst du das auch nicht.

Matt: Dafür gibt es nun das Problem der Langsamkeit. Man sitzt endlos herum und wartet, bis der Datentransfer abgeschlossen ist.

Herz: Absolut. Jemand hat gesagt, die Summe aller Wünsche hinsichtlich des Internet könnte man in folgendem Stoßseufzer zusammenfassen: Hätten wir nur ein breiteres Band …! Deswegen weiß ich wirklich nicht, ob das Net wirklich das Wunschmedium der Industrie ist – es ist einfach langsam. Time Warner baut wohl gerade Kabelmodems; vielleicht bringen die was. Aber wahrscheinlich kriegen wir dann einfach nur quick-time infomercials zu allen Produkten. Aber es liegt nicht nur an den Firmen. Es gibt unzählige Homepages mit Fotos von Tante Trude, Kuchenrezepten und Fotos von Schoßhündchen. Die verstopfen das Web genauso.

Matt: Das Net gibt dir die Möglichkeit, jede Identität anzunehmen. Du kannst Mann sein oder Frau, Riese oder Zwerg. Aber in Wahrheit bist du nichts – nur Worte und Emoticons. Ist das befriedigend?

Herz: Kommt drauf an. Wenn du erwartest, das Net würde deine Probleme im Bett lösen – sorry, das wird nicht klappen. Aber es ist befriedigender als Fernsehen. Es ist interessant, dass Leute das Net auf Dinge abklopfen, die sie beim Fernsehen nicht mal interessieren. Sie stellen diese Fragen immer nur technischen Entwicklungen, vor denen sie Angst haben. Ich glaube, das Net hat interessante Erkenntnisse beizusteuern, was Identität angeht: wer wir sind, Geschlechtsrollen … Ich finde es sehr interessant, wie jemand einen Charakter konstruiert, der von seiner echten Persönlichkeit abweicht. Sie gehen shoppen und probieren neue Kleider an.

Matt: Im Net wird geschrieben wie gesprochen, in deinem Buch auch. Keimt da eine neue Art Literatur?

Herz: Es wäre schrecklich, wenn man mich dafür verantwortlich machte! Das Net ist interessant, weil es weder Fisch noch Fleisch und an den Rändern zu Hause ist. Es ist ironisch, dass im Net geschrieben wird, denn es funktioniert wie eine orale Kultur. Leute, die im Internet tippen, gebrauchen Buchstaben, aber sie fühlen sich nicht als Gemeinschaft literarischer Individuen, die Briefe entwerfen. Es ist keine Gruppe Belletristen des 19. Jahrhunderts. Es sind Leute, die miteinander quatschen, und so fühlen sie sich auch. Wenn du siehst, wie Diskussionen im Net ablaufen, merkst du schnell, dass das Idiom viel eher ein gesprochenes als ein geschriebenes ist. Dass all das in Ascii-Text abläuft, finde ich ironisch. Natürlich ist das gut, weil die Leute wenigstens lesen. Ich glaube, dass seit den Comics kein anderes Medium mehr Teenager Lesen gelehrt hat. Gut, sie lesen nicht Dickens, aber sie lesen! Und sie merken’s nicht mal. Als jemand, die schreibt, finde ich das tröstlich. Ich mag Worte.

Matt: Du hast mal den Kultautor William Gibson getroffen, der das Wort Cyberspace erfunden hat. Er soll nicht mal eine E-Mail-Adresse haben.

Herz: Ich habe William Gibson gefragt, warum er nicht im Net sei. Und er sagte: „Weil ich glaube, dass sein Gewicht mich erdrücken würde.“ Ich wusste nicht, wie er das meinte. Doch als ich für mein Buch recherchiert habe, verstand ich es – denn dem Net verdankte ich einen Nervenzusammenbruch, ich konnte es nicht mehr aushalten. Wie auf einer Party, auf der dich plötzlich Platzangst überfällt. So fühlte ich mich; und ich glaube, so hat er es gemeint.

Matt: Aber wie wusste er das?

Herz: Weil er ein sehr intuitiver und hochintelligenter Mensch ist. Weißt du, wenn Gibson ins Internet ginge, wäre das die erste Szene einer hard day's night – mit all diesen verzweifelten Groupies, die ihn umdrängten …

Matt: Wie wirkt denn dein Buch auf die Leser – strömen sie ins Net?

Herz: In den E-Mails, die ich bekomme, steht zum Beispiel: „Ich hab dein Buch gelesen, mich eingeloggt und finde es toll.“ Oder: „Oh, mein Gott – das Buch erinnert mich total an mich selber!“ Solche Leute erschrecken mich …

• J.C. Herz: Surfen auf dem Internet (Rowohlt 1996, 320 S., 38 DM)

(Eine gekürzte Version dieses Interviews erschien im August 1996 in der Zeitschrift „Kultur!News“, die sich inzwischen glücklicherweise ihres Binnnenausrufezeichens entledigt hat)

20 Juli 2014

Man muss nicht mal ein Schelm sein, um …

Ein solches unmittelbar einleuchtendes Beispiel liefert die Firma Geile aus dem nordhrein-westfälischen Westerkappeln, wovon ich mich heute an Bahnsteig 3 des Bahnhofs Kassel-Wilhelmshöhe überzeugen konnte.

Bereits ein einfacher Bindestrich hätte ausgereicht, um den Pennäler in mir nicht wachzuküssen. Doch das sorgsam eingebaute Deppenleerzeichen lässt für Interpretationen kaum noch Spielraum.

Deshalb ist es – auch für die Art künftiger Geschäftskontakte – durchaus wichtig zu erwähnen, dass die Firma Geile Schokoriegel- und Instantcappuccinoautomaten herstellt und keineswegs Vibratoren.

Aber nicht, dass dagegen irgendwas zu sagen gewesen wäre; dass das mal klar ist.

12 Juli 2014

Fundstücke (193)

Keine Ahnung, ob ein im Sattel steckender (gebrauchter!) Zahnstocher ein effektiver Schutz vor Fahrraddieben ist, aber eins ist sicher:

Wer immer sich das Rad aneignet und damit flieht – übersehen sollte er dieses Detail besser nicht.

Entdeckt in der Seilerstraße.

04 Juli 2014

Eine Mail aus der Hölle

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

ich maile Ihnen aus der Hölle: St. Pauli.

Seit Wochen jagt eine Großveranstaltung die nächste. Sie machen unsere Wochenenden unerträglich, eins nach dem anderen. Erst Motorradgottesdienst, dann Schlagermove, nun drei Tage lang Harley Days.

Wie ist es möglich, dass z. B. schwere Motorräder offenbar keinerlei Lärmemissionsgrenzen einhalten müssen? Seit heute morgen donnern sie durch unsere Wohnstraße, und das wird bis Sonntag so weiter gehen.

Wie soll man es im Sommer in St. Pauli überhaupt noch aushalten? Wie kann es sein, dass die Stadt Hamburg durch Genehmigungen allsommerlich praktisch die Unbewohnbarkeit eines ganzen Stadtviertels fördert, das als Amüsierviertel eh schon ganzjährig außergewöhnlichen Belastungen ausgesetzt ist?

Für eine Antwort danke ich Ihnen schon vorab. Und fordere hiermit ausdrücklich eine Änderung dieser Politik, im Sinne der Gesundheit aller St. Paulianer.

Mit freundlichen Grüßen

Matt

01 Juli 2014

Der würdelose Pinkelgreis

Der ältere Herr, der von dort – also der Telefonzelle – eine ganze Weile lang irgendwohin telefonierte, ertrug die Umgebung dennoch mit jener Gelassenheit, die Menschen eigen ist, die IMMER NOCH kein Smartphone besitzen.

Am Tag vorher übrigens – da stand die Phalanx der Dixiklos dort noch nicht stramm – hatte ich einen anderen Mann dabei ertappt, wie er an unserer Hauswand sein Wasser abschlug.

Sein Resthaar war so weiß wie sein Schnauzer, was durch seine Solariumsbräune besonders betont wurde. Eine halblange Shorts hielt seinen Wohlstandsbauch nur unzureichend im Zaum, und die hellen Kniestrümpfe, die in Sandalen ausliefen, waren sorgsam auf sein zeltartiges rotes Polohemd abgestimmt.

Ich stellte ihn zur Rede, was ihm offenkundig nicht zupass kam. Jedenfalls erstarb sein Strahl sofort, hastig steckte er sein tropfendes Gerät zurück in die Bux – und suchte sich mit der Ausrede zu rechtfertigen, es einfach nicht mehr ausgehalten zu haben.

Schneidend verwies ich den Mann auf die nicht nur gefühlt 184 mit sanitären Einrichtungen wohlausgestatteten Bars, Restaurants, Kneipen und Spielsalons in unmittelbarster Umgebung, darunter die Eisdiele Lieblings, von deren Außenbereich man ihn behaglich stracciatellaschleckend beim Urinieren hätte zusehen können, wenn auch nur von hinten.

„Aber ich hab’s an der Prostata!“, jammerte der würdelose Greis, doch ich war nicht in der Stimmung, ihn mit vorgeschützten fadenscheinigen Diagnosen davonkommen zu lassen. „Pinkeln Sie NICHT an unser Haus!“, schnarrte ich schroff, und er trollte sich murrend.

Heute morgen, als ich die Postfiliale aufsuchte, sah ich ihn erneut. Ich an seiner Stelle hätte zwar den Ort der Schmach hinfort gemieden, aber jeder Mensch ist halt anders.

Er fuhr in einem silbergrauen Mercedes vor, obwohl – ohne dass ich genau sagen kann warum – mir ein Moped logischer vorgekommen wäre.

19 Juni 2014

„Was soll ich jetzt machen?“

Während des Englandspiels lautes Wehklagen draußen. Vom Balkon aus sehe ich einen großen muskulösen Mann afrikanischer Herkunft, der mitten auf der Straße steht und weint.

„Oh nein“, schluchzt er, „mein Hund ist tot! Was soll ich jetzt machen?“

Vor ihm liegt sein lebloser Hund, anscheinend überfahren. Es ist erschütternd, diesen Brocken von Mann weinen zu hören. Immer wieder klagt er sein „Oh nein!“ in die Dämmerung, in gebrochenem hohen Ton, den wahrscheinlich noch nie jemand von ihm gehört hat und den er nicht mal selber an sich kennt. Ein anderer Mann steht daneben und telefoniert, wenige Meter weiter warnblinkt sein Unfallwagen.

Zwei Jungs laufen vorbei, auf dem Weg in die Kieznacht. Und als sie unter unserem Balkon vorbeigehen, fangen sie an sich lustig zu machen über den weinenden Mann, der gerade seinen Hund verloren hat.

„,Mein Hund! Mein Hund!’“, äfft der eine mit Kieksstimme den Trauernden nach, „,was soll ich jetzt machen, huhuhu’?“ Sein Kumpel stimmt glucksend ein; sie haben richtig Spaß. Guter Auftakt für eine lange Nacht.

Die Polizei kommt und füllt Formulare aus. Der tote Hund liegt jetzt auf dem Gehweg, er ist ein Versicherungsfall.

Und der große schwarze weinende Mann weiß noch immer nicht, was er jetzt machen soll.

09 Juni 2014

„19 …?“

Was gibt es eigentlich Langweiligeres als noch ein Bahnbashing? Das ist doch seit Jahren Volkssport in deutschen Blogs. Dennoch soll auch hier in der gebotenen Kürze nicht unerwähnt bleiben, wie engagiert das ehemalige Staatsunternehmen in Abwicklung sich darum bemühte, unsere Pfingstreise nach Paris zu beeinträchtigen.

„Die Abfahrt verspätet sich um einige Minuten“, „Wir sind außerplanmäßig in einem Tunnel zum Halten gekommen“, „Oberleitungsstörung“, „Betriebsstörung“ etc. pp.: Diese einst recht vorzeigbare Transportfirma mit längst institutionalisiertem Handicap fuhr während beider Fahrten das ganze guterprobte Arsenal leicht zerknirscht klingender Ansagen auf, um die linear wachsenden Verspätungszeiten wenigstens begrifflich halbwegs einzuhegen.

Das Unternehmen scheint zu einer vollmaroden Klitsche verkommen zu sein, in der es überall klappert, hakt und zwickt und lediglich die leicht zerknirschten Verspätungsbegründungsansagen noch tadellos funktionieren – auch wenn natürlich eine Floskel wie „… sind außerplanmäßig zum Halten gekommen“ keine Begründung darstellt, denn das hatten wir auch so bereits bemerkt.

Von der Zeit, die wir in Paris verbringen wollten, forderte die Bahn jedenfalls schon auf der Hinfahrt einen außerplanmäßigen Tribut von zweieinhalb Stunden, und dafür werden wir sie mit einem Erstattungsantrag kräftig bluten lassen, versprochen.

Doch wir sind angekommen in Paris, und das ist ja die Hauptsache, nicht wahr. Beim Flohmarkt am Samstag am Porte du Vanves biss ich mir die Zähne aus an einer Verkäuferin, der ich zwei mit je zehn Euro ausgepreiste Hemden von Christian Lacroix und Donna Karan zum Mengenrabatt abkaufen wollte. Ich begann also mit 14, woraufhin sie „No, 20“ sagte. „Okay, 15“, machte ich ein Angebot zur Güte, was sie mit „No, 20“ konterte.

Schon jetzt schien mir der Zeitpunkt gekommen, sie daran zu erinnern, wo wir uns gerade befanden: auf einem Flohmarkt nämlich, einer Veranstaltung also, der Handeln und Feilschen gleichsam wesenseigen sei. Dann bot ich 16. Sie sagte „No, 20“, ich: „Okay: 18!“, sie „No, 20“, ich – fassungslos zu Ms. Columbo – „Mann, die ist ja bockelhart!“ und dann zu ihr, nur noch pro forma und mit bereits erstorbener Verve „19 …?“

Sie schüttelte den Kopf und lächelte melancholisch: „20.“ Zur Wahrung meiner Restwürde entschloss ich mich zu einer dual abgestuften Rückzugsstrategie, kaufte ihr das Lacroix-Hemd für den geforderten Zehner ab und hängte das Karan-Hemd zerschmettert wieder zurück. Über das seither nagende Gefühl, es lieber in meinem Besitz zu haben, tröstet mich auch die Tatsache nicht hinweg, zehn Euro mehr in der Geldbörse zu wissen.

Was es sonst noch gab in Paris (Auswahl):

– gegen Mitternacht ein famoser Gitarrentsunami der legendären Shoegazerband Slowdive (Foto) im Parc de la Villette

– eine merkwürdig holprig konzipierte Van-Gogh-Ausstellung im Musée d’Orsay

– eine durch Abwesenheit glänzende Duchamp-Schau im Centre Pompidou (die nämlich – anders, als es das blöde Internet behauptet – erst ab Oktober läuft)

– herumkrakeelende Jugendliche unterm Fenster unserer Wohnung im 12. Arrondissement, die nachts um 1 von einem gottgeschickten Regenguss nach Hause gespült wurden

– den schönen Kalauernamen „L’or ange“ für einen Saft

Und ab jetzt wieder Kiez.

Moin.

08 Juni 2014

Fundstücke (192)

Wahrscheinlich die einzige Fahne der Welt, auf die selbst ich einen Eid schwören würde.

Entdeckt im Parc de la Villette, Paris.

05 Juni 2014

Ganz oben dabei

Ich weiß es, denn ich war da. Und zufällig kenne ich auch die anderen Kandidaten für den weltweit schönsten Ort von ganz Hamburg. Sie sind ohne Chance.

Um noch schönere Orte zu finden, muss man schon woanders hin. Deshalb geht’s über Pfingsten nach Paris, uns mal unverbindlich umschauen.

Näheres von unterwegs.

04 Juni 2014

Ich hatte Grün!

Direkt hinterm Lessingtunnel war meine Radfahrt unversehens zu Ende, und zwar sehr abrupt. Eine Frau in meinem Alter – Psychotherapeutin, wie ich nur wenige Minuten später unter unschönen Umständen erfahren sollte – wollte von der Gegenspur aus abbiegen und nahm mich und mein Fahrrad gepflegt auf die Hörner.

Ich versuchte nach rechts auszuweichen, doch es war nix mehr zu machen. Mir gelang noch irgendwie eine halbe Körperdrehung, dann donnerte ich ihr gegen Tür und halb auf die Kühlerhaube, zerdepperte dabei ihren Seitenspiegel, fabrizierte – ich glaube, mit dem Ellenbogen – eine Beule im oberen Kotflügel und krachte dann auf den Asphalt, mit dem linken Glutaeus maximus, aber wenigstens nicht mit dem (unbehelmten) Kopf voraus.

Dort saß ich erst mal und musste mich neu sortieren. Alles schien noch halbwegs an der richtigen Stelle verblieben zu sein. Rasch umringten mich viele Leute, einige riefen die Polizei, andere den Notarzt, die Psychotherapeutin beugte sich über mich.

„Aber ich hatte doch Grün!“, war das erste, was mir zu sagen einfiel, und das war die reine Wahrheit, wenngleich leicht kontaminiert mit Vorwurf und einem Gran Empörung. Kurz danach entfaltete die bergende Bürokratie der deutschen Unfallerfassungs- und -bewältigungsmaschinerie ihre beeindruckende Schlagkraft.

Ich tatterte am Arm eines Fachmanns Richtung Notarztwagen, während mein Hintern allmählich Kim-Kardashian-artige Ausmaße annahm (allerdings – aus geschilderten Gründen – auf recht asymmetrische Weise), Polizisten mit Kameras dokumentierten jedes Detail, Papierkram wurde routiniert erledigt. Inzwischen staute sich der Verkehr wahrscheinlich runter bis zur Elbchaussee, denn alle Beweismittel mussten natürlich erst mal auf der Kreuzung liegenbleiben.

Die Psychotherapeutin bewies auch in dieser Krisensituation eine Ruhe und Contenance, die sie zweifellos ihrer langjährigen Berufserfahrung entwrang. Sie gab alles zu, erkundigte sich nach meinem Wohlbefinden und lenkte das persönliche Gespräch behutsam weg von der doch nicht ganz optimalen Situation hier am Lessingtunnel („Was machen Sie eigentlich beruflich?“).

Inzwischen bin ich wieder zu Hause, betrachte die Schürfwunden und kühle den Glutaeus maximus mit Kompressen. 90 Tage, sagte der Polizist, der meine Aussage („Sie sind nämlich Zeuge“) aufnahm, hätte ich nunmehr Zeit, Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen meine einfühlsame Kontrahentin zu erstatten.

Mehr Gedanken mache ich mir momentan allerdings darüber, ob hinfort nicht doch ein Fahrradhelm mein kahles Haupt zieren sollte.

Es war nämlich – wie schon hier und da – mal wieder verdammt knapp.

PS: Das Foto oben habe ich übrigens noch im Sitzen gemacht. Sage einer, Kriegsdienstverweigerer (wenn Sie sich noch an diesen Adelstitel erinnern können) seien nicht pflichtbewusst.

28 Mai 2014

Fundstücke (191): Lauter Killerzeilen

Wahrscheinlich ist diese Aussage Gar nicht war.

HSV-Fans als Kommentatoren in der Mopo: immer wieder die reinste Freude. Da wäre in der zweiten Liga bestimmt noch mehr gegangen, aber es hat nun mal nicht sollen sein.

Zum Glück!

24 Mai 2014

„Isch schmeiß disch ausm Fenster!“

Eine überraschende Aussage, denn außer dem Handtuch war vorher weit und breit niemand zu sehen gewesen. Statt das Naheliegendste zuerst zu sagen – „Bitte lassen Sie uns doch beim Sie bleiben“ –, erläuterte ich ihm, wie sich mir die Situation dargestellt hatte: ein verwaistes Handtuch auf dem Sitz eines allem Anschein nach temporär ungenutzten, also freien Fitnessgerätes, weshalb ich mir erlaubt habe … „Du schtehst jetzt auf, sofort!“

Ein, wie ich fand, ziemlich ungehobelter Einschub. Die Diskussion lief an dieser doch recht frühen Stelle bereits Gefahr, eine unschöne Wendung zu nehmen, weshalb ich umso mehr auf die Strahlkraft sachlicher Argumente setzen zu müssen glaubte. Mein Kurs begänne gleich, in nur 30 Sekunden sei ich durch mit meiner Üb… „Isch schmeiß disch ausm Fenster!“

Der Nachdruck, die Lautstärke, die 90 Kilo: Ich kann nicht verhehlen, dass die Diskussionsstrategie dieses Muskelmannes ihren Eindruck auf mich nicht verfehlte. Indes fühlte ich mich weiter im Recht; schließlich sind wir dank einer über Jahre geführten breiten gesellschaflichen Debatte zu dem Konsens gekommen, reservierend ausgelegte Handtücher an den Beckenrändern von Swimmingpools seien unfein. Warum sollte das in Fitnessstudios anders sein?

Der Mann schien vom Ergebnis dieser Debatte allerdings wenig bis gar nichts mitbekommen zu haben, geschweige denn von der Option einer Transferübertragung von Schwimmbädern auf Fitnessclubs, denn er baute sich inzwischen vor mir auf, als erwäge er ernsthaft, mich aus dem Fenster zu schmeißen. „ISCH SCHMEISS DICH AUSM FENSTER, WENN DU NISCHT AUFSCHTEHST!“, bekräftigte er denn auch vernehmlich.

Inzwischen verfolgte das komplette Fitnessstudio diesen interessanten Auftritt mit nicht geringer Anteilnahme, die allerdings – ähnlich wie auf der Autobahn – über dumpfes Glotzen nicht hinausging. Auch zwei Trainer hatten die dicke Luft gerochen und traten jetzt deeskalierend herzu. „Komm, Abdurrahim*“, sagte der eine, der ungefähr zweimal in Abdurrahim hineingepasst hätte, „jetzt beruhig dich mal!“ Abdurrahim dachte allerdings ganz und gar nicht daran, sondern bekräftigte seinen Entschluss, mich auf ungewöhnlichem Weg aus dem Gebäude zu befördern, überdeutlich, will sagen: mit ganz schön vielen Dezibel.

In diesem Moment erkannte ich schlagartig zweierlei:

1. Die Trainer würden mich hier und jetzt kaum vor echtem Ungemach bewahren können; es fehlte vor allem an den körperlichen Voraussetzungen.

2. Der Handtuchreservierer war dank der fitnessclubweiten Öffentlichkeit drauf und dran, sein Gesicht zu verlieren, was in seiner Welt keinesfalls passieren durfte. Die Folgen für mich wollte ich mir angesichts seiner Statur und seines Erregtheitslevels lieber nicht en detail ausmalen.

Augenblicklich wurde mir klar, was nun unbedingt zu tun war:

Ich stand auf, entschuldigte mich, sagte auf das Gerät zeigend „Bitte sehr“ und verließ den Ort des Geschehens.

Hinter mir her eilte der Trainer. „Lass dich von so einem nicht provozieren“, raunte er, „man weiß nie, wie die ticken.“ Eigentlich weiß ich so etwas selbst; schließlich lebe ich auf dem Kiez und folge seit Jahren der Maxime, Spatzenhirnen keine Anlässe zu liefern, dumme, dumme Dinge zu tun, bei denen sie mit ein paar Jährchen Haft davonkämen, ich hingegen möglicherweise mit ein paar Ewigkeiten unter den Radieschen.

Was mir im Nachhinein jedenfalls ein wenig Angst macht, ist die Erkenntnis, dass ich während des Konfliktes keine Angst hatte. Das ist schlecht und darf nicht wieder passieren.

Schließlich möchte ich noch ein wenig weiter bloggen können, hier auf der Rückseite der Reeperbahn.

* Name geändert

22 Mai 2014

Vielleicht bin ich ja auch nur geizig

Liebes Restaurant XXXXXX,

bis zur Rechnung haben wir dir alles nachgesehen. Dass der Kellner stilles statt Sprudelwasser servierte, war lässlich. Und dass er mir Messer und Gabel von links quer vorm Gesicht vorbeiführte, um es rechts von mir abzulegen, war nur ein bisschen gefährlich.

Doch dann kam die Rechnung.

Drauf standen 14 Euro für die Getränke; das Essen war durch einen Groupon-Gutschein schon vorfinanziert. Ich sagte 16, tippte routiniert meine PIN ins hingereichte Kartengerät und erhielt den Quittungsausdruck. Ich wollte ihn schon dankend einstecken, als mein Blick zufällig die Gesamtsumme streifte, welche ich gerade mit Maestrokarte bezahlt hatte.

Sie betrug nicht 16 Euro, oh nein.

Sondern 60.

„60?“, prustete ich los, „ich habe 16 gesagt!“ Diverse Reaktionen Ihres Mitarbeiters wären an dieser Stelle denkbar gewesen. Bestürzung zum Beispiel. Eine von Kopfschütteln begleitete Bitte um Entschuldigung. Ein Sich-die-Hand-vor-die-Stirn-Schlagen.

Doch Ihr Mitarbeiter verzog erstaunlicherweise keine Miene – und bot in dürren Worten an, mir die überschüssigen 44 Euro in bar zurückzuzahlen. Klar, das löste das Problem. Doch hätte er sich nicht von vorneherein ganz anders verhalten müssen? Wenn bei Gästen eine 14-Euro-Rechnung aufgelaufen ist und er glaubt, als Zahlbetrag inklusive Trinkgeld 60 verstanden zu haben: Muss er dann nicht stutzig werden?

Nur zwei Reaktionen wären in einer solchen Situation denkbar und logisch: entweder eine ungläubige Rückfrage – oder überschäumende Begeisterung ob des höchsten Trinkgelds seit Michael Jacksons letztem Besuch bei Ihnen. Doch nichts dergleichen.

Die Mimik Ihres Kellners war von einer Beweglichkeit, die an Buster Keaton erinnerte. Oder an eine Gipsbüste. Wäre ich nicht im letzten Augenblick über den Rechnungsbetrag gestolpert, hätte er ohne mit der Wimper zu klimpern sagenhafte 46 Euro Trinkgeld eingesackt – ein Betrag, der mehr als dreimal so hoch war wie die Gesamtrechnung.

Uns scheint es so, als hätte der Mann dieses Missverständnis billigend in Kauf genommen. Und auch wenn uns letztlich kein Schaden entstanden ist, weder finanziell noch durch am Gesicht vorbeigeführte Besteckensembles: Stammgäste werden wir nicht bei Ihnen.

Aber das haben Sie sich wahrscheinlich schon gedacht.

Mit freundlichem Gruß

Matt

PS: Warum ich so blind war und den falschen Betrag nicht bereits während der Eingabe meiner PIN wahrgenommen habe? Nun, das ist eine völlig andere Geschichte, die wir hier nicht vertiefen wollen, danke.